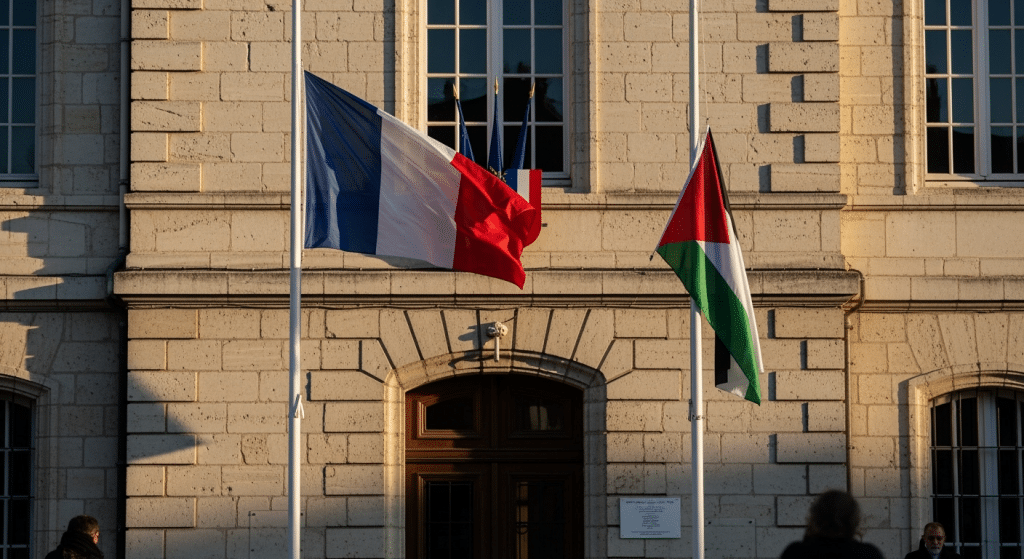

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a appelé dimanche 14 septembre à faire flotter le drapeau palestinien sur les frontons des mairies le 22 septembre, date annoncée de la reconnaissance par la France d’un État palestinien. L’initiative a immédiatement déclenché une vive réponse de Bruno Retailleau, qui a rappelé les décisions récentes de la justice administrative ordonnant le retrait de drapeaux jugés contraires au principe de neutralité des services publics.

Le cadre juridique

La question se situe au croisement du principe républicain de neutralité des services publics et du droit d’expression des collectivités territoriales. La jurisprudence administrative est centrale : le Conseil d’État, dans un arrêt de 2005, a jugé que les édifices publics ne doivent pas être ornés de signes « symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». Ce raisonnement sert de référence aux tribunaux administratifs saisis.

Précédents récents

- En juin dernier, plusieurs tribunaux administratifs ont enjoint des mairies à retirer des drapeaux palestiniens accrochés au fronton (cas cités : Mitry-Mory, Besançon, Gennevilliers).

- Le cas de la mairie de Nice, où le drapeau israélien avait été retiré après saisine par des particuliers, montre que la question peut être portée aussi bien par des administrés que par l’État via le préfet.

- À l’inverse, le tribunal administratif de Versailles a autorisé l’affichage de drapeaux ukrainiens dans la période qui a suivi l’agression russe (décision de décembre 2024 pour Saint-Germain-en-Laye), au motif que l’initiative s’inscrivait dans un contexte national de solidarité et de soutien diplomatique approuvé par l’État.

La différence de procédure est notable : pour les drapeaux palestiniens, des préfets ont saisi les tribunaux en référé, ce qui traduit une intervention de l’administration. Dans le cas de Nice, la saisine émanait de particuliers. Cette distinction peut influer sur la rapidité et la manière dont les juridictions tranchent.

Argumentaires des camps

Du côté des promoteurs de l’initiative, l’argument retenu est celui du soutien diplomatique : la reconnaissance par la France d’un État palestinien constituerait, selon eux, un contexte comparable à celui qui avait justifié l’affichage du drapeau ukrainien. Pour ses opposants, l’apposition d’un drapeau sur un édifice municipal relève d’une revendication politique et porte atteinte à la neutralité du service public.

Que décideront les tribunaux ?

Si des maires décident de hisser le drapeau palestinien le 22 septembre et que des recours sont formés, ce seront les tribunaux administratifs qui devront appliquer la règle posée par le Conseil d’État et apprécier, au cas par cas, si l’affichage constitue une « revendication d’opinion politique » ou s’il s’inscrit dans un « contexte national » approuvé par l’État.

En l’état, la jurisprudence reste contrastée : des décisions récentes vont dans le sens du maintien de la neutralité des bâtiments publics, tandis que d’autres ont admis des dispositifs d’affichage dans un cadre d’unité nationale. Concrètement, le sort des drapeaux le 22 septembre dépendra donc autant des choix des maires que des éventuelles saisines des préfets ou d’administrés et de l’appréciation des juges.

Faits vérifiés : appel d’Olivier Faure à hisser le drapeau le 22 septembre ; réaction de Bruno Retailleau ; références jurisprudentielles : Conseil d’État (2005, Sainte-Anne, Martinique) et décisions de tribunaux administratifs (cas cités de juin, et Versailles sur l’Ukraine en décembre 2024).