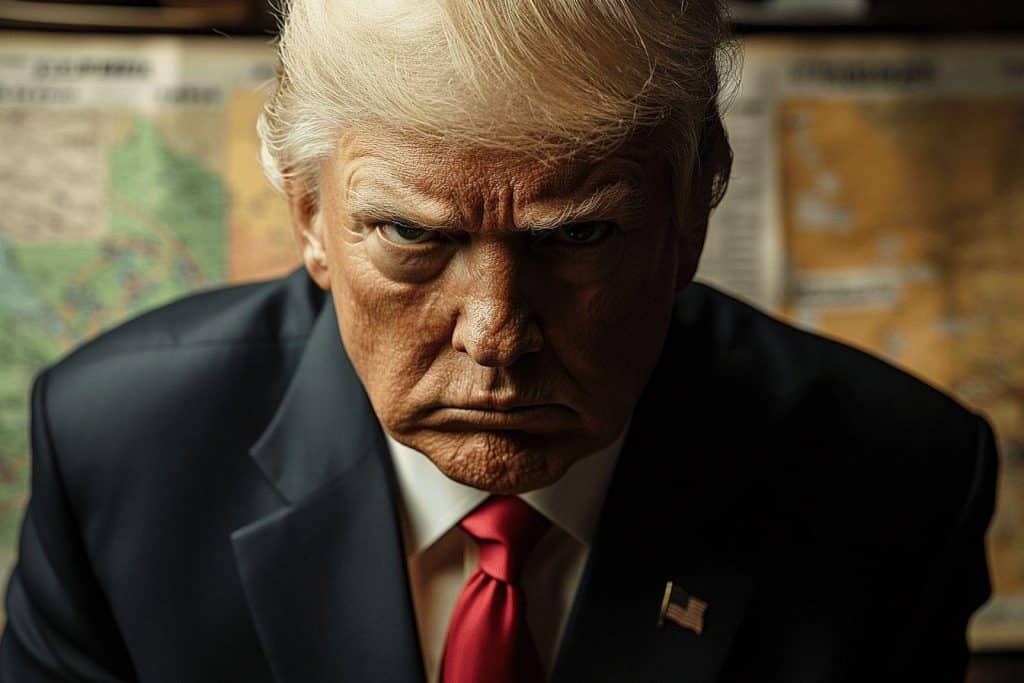

La frappe américaine sur le site nucléaire iranien de Fordo marque un tournant décisif dans la politique moyen-orientale de Donald Trump. En pleine guerre des Douze-Jours entre Téhéran et Tel-Aviv, le président américain n’a pas hésité à lancer l’opération « Midnight Hammer », prenant de court la communauté internationale. Cette intervention militaire directe s’inscrit dans une longue liste de conflits où Trump prétend avoir joué un rôle pacificateur. Mais qu’en est-il réellement de son bilan en matière de résolution des conflits au Moyen-Orient et ailleurs ?

La doctrine Trump au Moyen-Orient : une stratégie de la tension calculée

L’opération « Midnight Hammer » contre les installations nucléaires iraniennes révèle les contradictions de la politique étrangère trumpiste. Soumis aux pressions constantes du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, le président américain a finalement opté pour une frappe ciblée sur le site de Fordo, enfouie près de Qom. Cette décision, prise bien avant l’échéance des deux semaines qu’il s’était initialement fixée, valide une approche opportuniste des conflits régionaux.

Contrairement à son prédécesseur George W. Bush, qui avait engagé les États-Unis dans des guerres coûteuses en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre 2001, Trump a privilégié des interventions plus limitées mais tout aussi spectaculaires. L’utilisation des bombes GBU-57, capables de pénétrer profondément dans les installations souterraines, illustre cette volonté d’afficher une puissance militaire tout en évitant un enlisement.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large des relations internationales où la menace et la démonstration de force priment sur la diplomatie traditionnelle. Ce n’est pas un hasard si le président américain multiplie les déclarations triomphalistes sur son prétendu rôle de pacificateur, alors même que ses actions contribuent parfois à attiser les tensions régionales.

Les objectifs de cette politique peuvent se résumer ainsi :

- Affirmation de la puissance américaine sans engagement militaire prolongé

- Satisfaction des alliés régionaux, notamment Israël et l’Arabie Saoudite

- Démonstration d’une rupture avec la prudence diplomatique d’Obama

- Construction d’une image de « faiseur de paix » pour sa communication intérieure

Sept conflits et autant de vérités manipulées

Le 18 août dernier, recevant son homologue ukrainien dans le Bureau ovale, Trump déclarait fièrement avoir « mis fin à six guerres ». Le lendemain, sur Fox News, ce nombre était passé à sept. Cette inflation révélatrice témoigne de la propension du président américain à s’attribuer des succès diplomatiques parfois très éloignés de la réalité. La vérité est bien plus nuancée que ces déclarations péremptoires.

Dans le cas iranien, l’intervention militaire américaine a certes momentanément neutralisé certaines capacités nucléaires de Téhéran, mais elle a également renforcé la position des faucons au sein du régime des mollahs. Les tensions régionales, loin d’être apaisées, risquent de s’exacerber dans les mois à venir. Cette situation rappelle cruellement les limites de l’approche trumpiste des relations internationales, où la communication prime souvent sur l’efficacité réelle.

D’autres conflits prétendument résolus par Trump présentent des bilans tout aussi mitigés. La diplomatie spectacle et les accords symboliques masquent mal l’absence de solutions durables aux problèmes structurels qui minent le Moyen-Orient depuis des décennies. Le tableau ci-dessous résume la réalité de ces interventions :

| Conflit | Revendication de Trump | Réalité du terrain |

|---|---|---|

| Iran-Israël | Fin des hostilités grâce à l’opération Midnight Hammer | Tensions accrues et risque d’escalade régionale |

| Syrie | Défaite de Daech et stabilisation | Retrait partiel créant un vide stratégique |

| Conflit israélo-palestinien | « Accord du siècle » | Détérioration des perspectives de paix |

Une vision américaine du monde au service d’intérêts électoraux

Derrière les interventions militaires et les déclarations tonitruantes se cache une réalité bien plus prosaïque : la politique étrangère trumpiste est avant tout guidée par des considérations de politique intérieure. Chaque conflit international devient l’occasion d’une mise en scène destinée à l’électorat américain, particulièrement sensible aux démonstrations de force à l’approche des échéances électorales.

Cette instrumentalisation des crises internationales s’observe particulièrement dans le traitement médiatique des opérations comme « Midnight Hammer ». La frappe sur Fordo a été présentée comme une victoire éclatante, alors même que ses conséquences à long terme restent incertaines. Cette déconnexion entre le récit officiel et la réalité diplomatique illustre parfaitement les dérives d’une politique étrangère transformée en outil de communication.

Le Moyen-Orient, laboratoire de cette doctrine trumpiste, paie aujourd’hui le prix de cette approche. Les populations locales, de Téhéran à Gaza en passant par Damas, subissent les conséquences d’une politique américaine où les considérations géostratégiques cèdent souvent le pas aux calculs électoraux. Cette vision court-termiste ne peut qu’inquiéter quiconque connaît la complexité des équilibres régionaux.

Notre pays, traditionnellement actif sur la scène diplomatique moyen-orientale, observe avec préoccupation cette évolution de la doctrine américaine. Alors que nos diplomates s’efforcent de maintenir des canaux de dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux, la politique du coup d’éclat prônée par Washington risque de compromettre des années d’efforts patients.

Bilan d’une diplomatie du spectacle

Au-delà des déclarations triomphalistes et des opérations militaires ponctuelles, le véritable bilan de Donald Trump au Moyen-Orient s’avère bien plus contrasté que ne le suggèrent ses discours. La résolution des conflits exige une approche globale et patiente, incompatible avec la recherche permanente du coup d’éclat médiatique.

L’Histoire jugera certainement avec sévérité cette diplomatie du spectacle qui privilégie l’effet d’annonce sur les solutions durables. Les bombes GBU-57 larguées sur Fordo resteront peut-être dans les mémoires comme le symbole d’une politique étrangère où l’image prime sur la substance, au détriment des équilibres régionaux.

Pour nos territoires et notre nation, attachés à une vision multilatérale des relations internationales, l’exemple américain constitue un contre-modèle inquiétant. La véritable résolution des conflits ne passe pas par des démonstrations de force unilatérales, mais par un patient travail diplomatique respectueux des réalités locales et des aspirations légitimes des peuples concernés.