L’Ethiopie a officiellement inauguré mardi le Grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil, un ouvrage présenté comme le plus grand projet hydroélectrique d’Afrique. Si le mégabarrage est accueilli comme un symbole de progrès et d’indépendance énergétique à Addis-Abeba, il ravive des inquiétudes majeures chez les pays en aval, notamment l’Egypte et le Soudan.

Un ouvrage colossal et stratégique

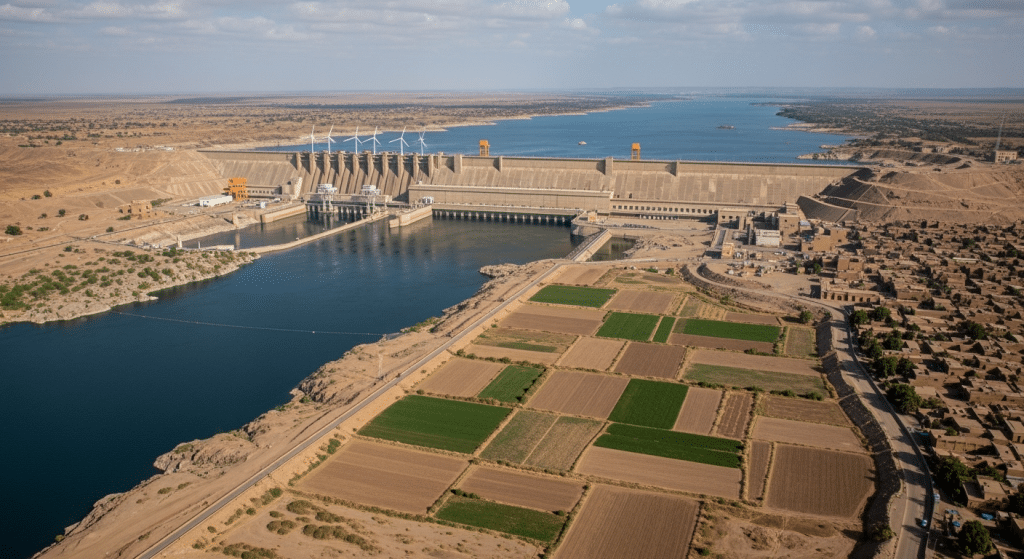

Le GERD mesure environ 1,8 kilomètre de large pour 145 mètres de hauteur et peut stocker jusqu’à 74 milliards de mètres cubes d’eau. Sa capacité de production visée est de 5 000 mégawatts, soit le double de la production actuelle de l’Ethiopie. Dans un pays de la Corne de l’Afrique où près de 45 % des 130 millions d’habitants n’ont pas encore accès à l’électricité, ce projet est présenté par les autorités éthiopiennes comme une « révolution énergétique » et une source de revenus grâce aux exportations d’électricité vers les voisins.

Des voisins inquiets pour leur approvisionnement

Pour l’Egypte, pays de quelque 110 millions d’habitants qui dépend du Nil pour environ 97 % de ses besoins en eau, le barrage représente une menace potentielle pour la sécurité hydrique et l’agriculture. Le président Abdel Fattah al-Sissi a prévenu que la région pourrait connaître une « instability inimaginable » si les intérêts égyptiens étaient menacés. Le gouvernement égyptien a saisi le Conseil de sécurité de l’ONU, dénonçant une décision « unilatérale » et affirmant se réserver le droit d’user des moyens garantis par le droit international pour défendre ses intérêts.

Le Soudan, lui aussi en aval, a exprimé ses craintes et, avec l’Egypte, a rejeté toute mesure unilatérale dans le bassin du Nil Bleu. Khartoum redoute notamment des perturbations dans les débits et des conséquences pour ses propres barrages et infrastructures hydrauliques.

Diplomatie en échec et risques politiques

Depuis plus d’une décennie, des négociations entre Addis-Abeba, Le Caire et Khartoum ont été conduites sous l’égide de divers acteurs — États-Unis, Banque mondiale, Russie, Emirats arabes unis et Union africaine — sans parvenir à un accord durable. Les tentatives de médiation ont échoué sur des points clés, notamment le calendrier de remplissage du réservoir et les garanties de partage des données hydrologiques.

Des chercheurs consultés estiment qu’un conflit armé direct reste peu probable, mais reconnaissent que la situation augmente les tensions régionales et peut alimenter des alliances diplomatiques et militaires. Du côté éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed assure que le GERD n’a pas vocation à créer des « craintes » pour les pays en aval et rappelle l’importance du projet pour le développement national.

Contexte régional

Le projet intervient dans un contexte intérieur compliqué pour l’Ethiopie, marquée par des conflits dans les régions d’Amhara et d’Oromia et les séquelles de la guerre dans le Tigré, qui a pris fin en 2022 après des années de violences.

Alors que le GERD commence son exploitation, la communauté internationale surveille l’évolution des négociations et des niveaux d’eau du Nil, facteurs déterminants pour l’agriculture, l’approvisionnement en eau potable et la stabilité politique des pays riverains.

- Dimensions du GERD : 1,8 km de large, 145 m de haut, 74 milliards m3.

- Production visée : 5 000 MW.

- Parties concernées : Ethiopie (amont), Soudan et Egypte (aval).