Le déplacement de Gaëtan Bruel dans la capitale du Périgord noir révèle les ambitions du Centre national du cinéma pour structurer l’industrie audiovisuelle française. Alors que Paris concentre depuis des décennies les moyens de production, cette visite officielle marque une volonté affichée de décentraliser les investissements vers les territoires. Une approche qui tranche avec la centralisation habituelle des décisions étatiques.

Depuis sa nomination à la tête du CNC il y a six mois, le nouveau président multiplie les déplacements en région pour évaluer les projets audiovisuels. Cette tournée s’inscrit dans une logique de rapprochement avec les acteurs locaux, souvent délaissés par les instances parisiennes. La Dordogne, avec ses 150 jours de tournage annuels sur les 1 200 recensés en Aquitaine, présente un potentiel que les bureaucrates de la capitale semblent enfin reconnaître.

Un projet territorial ambitieux face au désert audiovisuel français

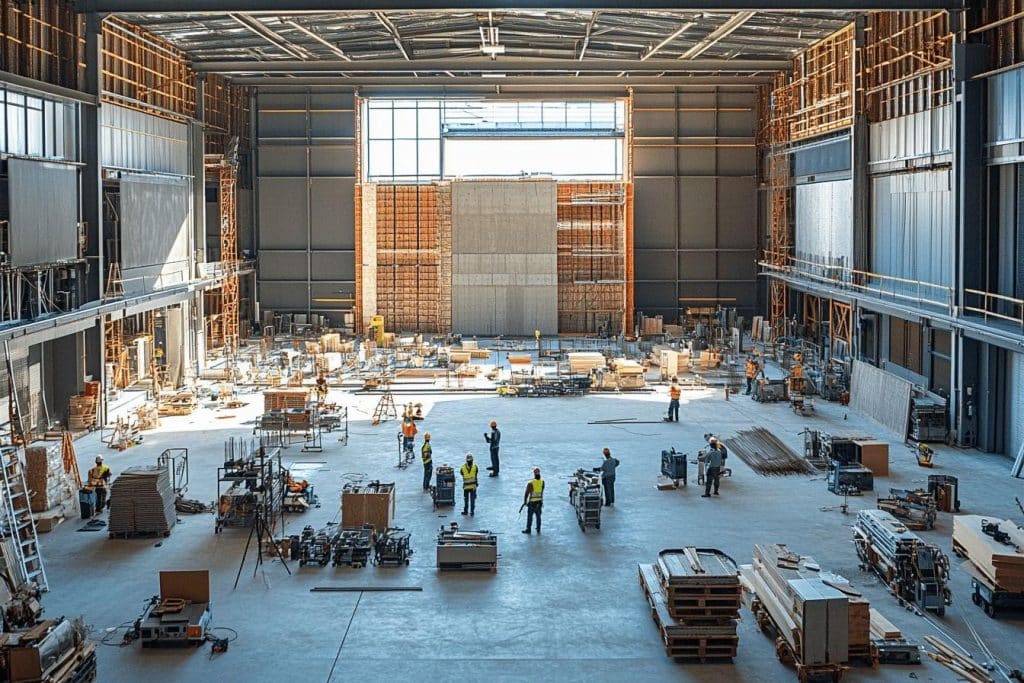

L’ancienne friche industrielle de France Tabac à Madrazès incarne parfaitement les défis de reconversion économique que connaissent nos territoires. Abandonnés par les grandes entreprises nationales, ces espaces trouvent aujourd’hui une seconde vie grâce à l’initiative locale. La transformation de ces 15 000 m² en studios de cinéma témoigne de la capacité d’innovation des élus sarladais, loin des grandes déclarations parisiennes.

Le projet dépasse la simple création d’infrastructures techniques. L’intégration d’un pôle de formation aux métiers du septième art et d’une ressourcerie pour valoriser les décors usagés révèle une approche globale du développement territorial. Cette vision contrastée avec les politiques sectorielles habituelles de l’État, souvent déconnectées des réalités locales.

Rafaël Maestro, directeur de l’association Ciné Passion, assume le positionnement de « Petit Poucet » dans le cadre du plan France 2030. Cette humilité contraste avec l’arrogance technocratique habituelle et souligne la détermination des acteurs locaux à s’imposer face aux mastodontes parisiens. Sur la façade atlantique, Sarlat se positionne comme l’unique alternative entre Montpellier et la capitale.

| Localisation | Jours de tournage annuels | Infrastructures existantes |

|---|---|---|

| Paris | Non communiqué | Nombreux studios |

| Montpellier | Non communiqué | Studios établis |

| Dordogne | 150 | Projet en cours |

| Ensemble Aquitaine | 1 200 | Disparate |

Les enjeux écologiques au service d’une stratégie industrielle

L’argumentaire environnemental développé par Gaëtan Bruel révèle les nouvelles contraintes pesant sur l’industrie cinématographique. L’engagement du CNC pour faire du cinéma français « la filière la plus écologique du monde » s’inscrit dans la tendance générale de verdissement des politiques publiques. Cette dimension écologique devient un critère de légitimité pour les projets territoriaux.

La ressourcerie intégrée au projet sarladais répond à cette exigence de durabilité environnementale. Plutôt que de détruire systématiquement les décors après tournage, cette approche circulaire optimise l’utilisation des ressources. Une logique d’économie locale qui tranche avec le gaspillage habituel des productions parisiennes, souvent déconnectées des coûts réels.

Cette préoccupation écologique masque parfois des enjeux économiques plus prosaïques. La réduction des coûts de production et l’optimisation des investissements publics constituent des motivations au moins aussi importantes que la protection de l’environnement. Les territoires ruraux deviennent les laboratoires d’expérimentation de ces nouvelles pratiques.

Le partenariat avec l’éducation locale révèle une approche pragmatique

La collaboration déjà engagée avec le lycée Joséphine-Baker de Sarlat valide l’ancrage territorial du projet. Cette anticipation pédagogique, notamment avec les filières professionnelles, contraste avec les annonces sans suite souvent observées dans les grands projets nationaux. Les élèves travaillent concrètement sur la création de décors pour les Petites Séquences du Festival du film de novembre.

Cette dimension formation répond aux besoins réels de qualification dans les métiers techniques du cinéma. Contrairement aux formations théoriques dispensées dans les grandes écoles parisiennes, cette approche privilégie l’apprentissage pratique et l’insertion professionnelle locale. Une méthode qui valorise les savoir-faire territoriaux face à l’académisme parisien.

L’engagement financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, avec 100 000 euros dédiés au volet formation, illustre la mobilisation des collectivités locales. Charline Claveau, vice-présidente chargée de la culture, justifie cette contribution par le caractère « structurant » du projet entre Montpellier et Paris. Un positionnement qui révèle la volonté régionale de s’affranchir de la dépendance parisienne.

Des échéances repoussées qui interrogent sur la faisabilité

Le report des travaux du premier trimestre 2026, initialement prévus courant 2025, soulève des questions sur la capacité de réalisation du projet. Ces glissements calendaires, fréquents dans les grands projets publics, reflètent souvent des difficultés de financement ou des obstacles administratifs non anticipés.

L’ouverture effective prévue pour début 2028 place ce projet dans une temporalité longue, caractéristique des investissements structurants mais aussi des lenteurs bureaucratiques. Cette durée de maturation peut permettre une meilleure préparation mais risque également de diluer l’engagement initial des partenaires.

Stéphanie Vigier, cheffe de projet, assume ces nouveaux délais sans fournir d’explication détaillée. Cette communication mesurée contraste avec l’optimisme affiché lors des annonces initiales. Les élus locaux devront maintenir la mobilisation pendant trois années supplémentaires, exercice délicat dans le contexte électoral.

Le soutien réaffirmé du président du CNC constitue néanmoins un gage de crédibilité pour ce projet territorial. Sa validation du « très gros potentiel » sarladais et de la solidité des infrastructures existantes légitime les investissements publics engagés. Une reconnaissance qui valorise l’initiative locale face au scepticisme habituel des administrations centrales.