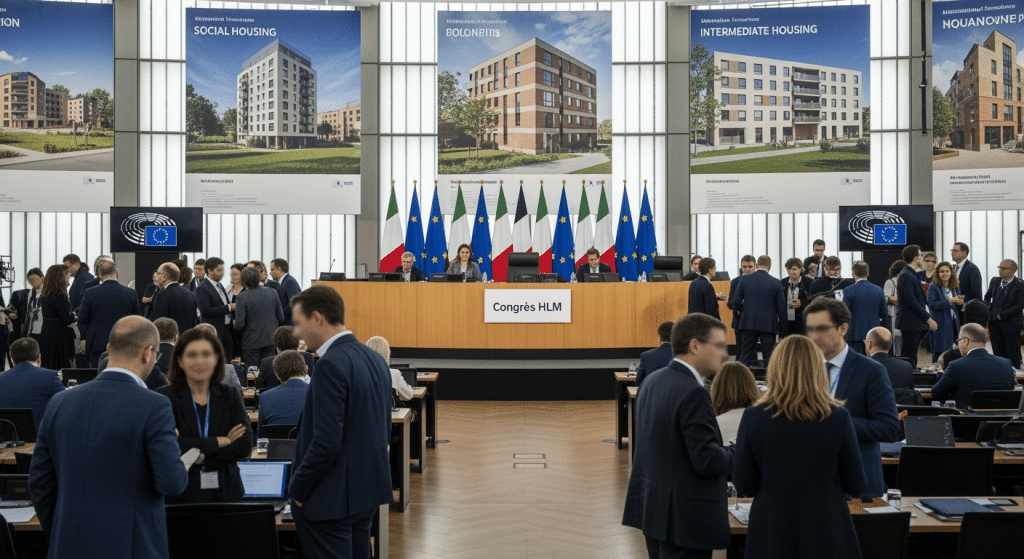

Le congrès HLM, qui s’est tenu cette semaine à Paris, a mis en lumière de vives tensions autour de la définition et du financement du « logement abordable » alors que l’Union européenne prépare un plan d’aide massif pour répondre à la crise du logement. Les débats ont opposé partisans d’un maintien strict du logement social aux promoteurs d’une offre intermédiaire visant les classes moyennes.

Positions qui s’affrontent

À l’ouverture du congrès, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), a défendu la frontière entre logement social et autres dispositifs : elle a insisté pour que le logement destiné aux ménages les plus modestes ne soit pas fondu dans un concept plus large de « logement abordable ». Pour l’USH, il s’agit de préserver un modèle centré sur les plus faibles revenus.

À l’opposé, Bruno Arcadipane, président du groupe paritaire Action Logement, a plaidé pour l’importance du « logement abordable », utile selon lui pour loger les salariés et stabiliser les parcours résidentiels. La fédération des entreprises sociales pour l’habitat (ESH), dont Action Logement fait partie, souligne que le logement intermédiaire existe depuis longtemps au sein du parc social et favorise le passage progressif des ménages d’un type de logement à un autre.

Qui captera les fonds européens ?

La querelle n’est pas que sémantique : elle concerne la captation des futurs financements européens. Boris Petric, directeur juridique de l’USH, a exprimé la crainte que les aides de Bruxelles soient « siphonnées » par la production de logements intermédiaires, au détriment des logements destinés aux plus modestes.

Le centre du débat porte sur le logement locatif intermédiaire (LLI), défini en France comme des logements loués 15% à 20% moins chers que le marché locatif privé et visant surtout les classes moyennes en zones tendues. Pour certains acteurs, renforcer l’offre intermédiaire permettrait de désengorger la demande sur le parc social ; pour d’autres, c’est un risque de dilution des moyens.

Appels à prioriser les plus démunis

Michel Ménard, président de la Fédération des offices publics de l’habitat (FOPH), a rappelé que « le logement intermédiaire est utile, le logement social est indispensable », plaidant pour que les moyens aillent prioritairement aux ménages aux revenus les plus faibles.

Un rapport de 2020 de l’Autorité nationale de contrôle du logement social (Ancols) est venu nourrir le débat : il estimait que le logement intermédiaire pourrait répondre à la demande de 3,8% à 12,3% des ménages en attente d’un logement social. Ce chiffre est utilisé tant par les partisans de l’intermédiaire, qui y voient une part de solution, que par ses détracteurs, qui soutiennent qu’il ne suffit pas à résoudre les besoins des plus précaires.

Enjeu national et européen

Alors que l’Union européenne élabore un plan attendu pour l’année prochaine, la définition même de ce qui sera financé — logement social strict, logements intermédiaires ou les deux — reste au cœur des négociations. Au congrès, représentants d’organismes HLM, fédérations et bailleurs ont cherché à peser sur ces choix potentiellement décisifs pour l’avenir du parc de logements en France.

Les positions affichées à Paris reflètent une tension plus large : comment répartir des moyens publics limités entre protection des plus modestes et réponse aux besoins des classes moyennes dans des zones où les loyers privés deviennent inabordables ? Le débat reste ouvert et stratégique pour l’ensemble du secteur du logement social.